- posted 2025.09.22

可能性を秘めた蚕と、絹に魅せられて。「城端しけ絹」を受け継ぐ機屋〈松井機業〉

記事公開日:2024.12.04

- posted 2025.09.22

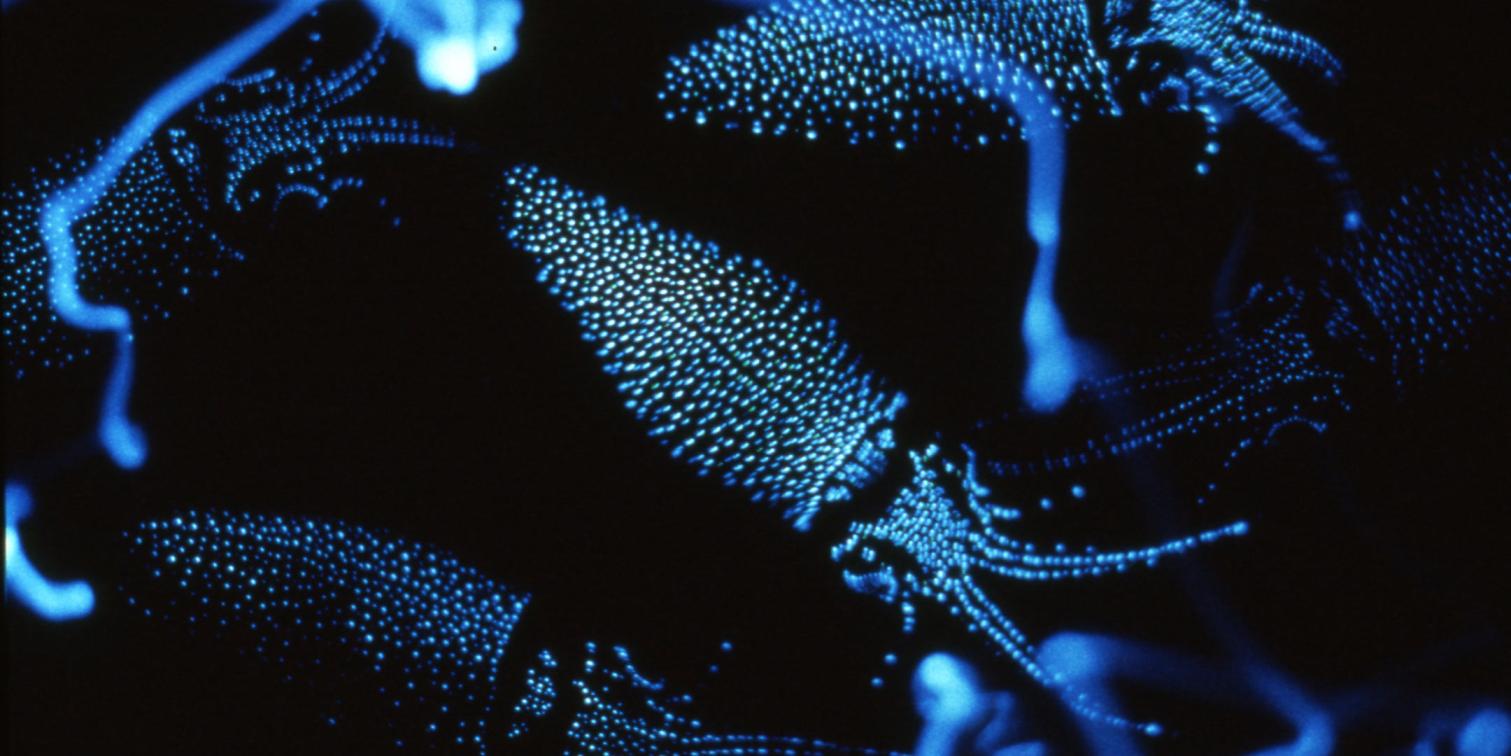

2頭の蚕がもたらす「玉繭」から生まれる「しけ絹」という奇跡

絹織物の産地として栄えた南砺市城端(じょうはな)。450年以上の歴史を有する善徳寺の寺内町(じないちょう)にある〈松井機業〉は、明治10年創業の老舗の機屋です。伝統ある「城端絹」や「しけ絹」と和紙を貼り合わせた「しけ絹紙」を一貫して生産・販売しています。

なかでも、光をやわらかく反射し、調湿性に優れた壁紙は、南砺市の伝統芸能会館〈じょうはな座〉やアンテナショップ〈日本橋とやま館〉といったように、全国のあらゆる施設で採用されています。

「しけ絹」は、今となっては国内で2社しかつくることができない、ひじょうに希少性の高いもの。一般的に、蚕は1頭でひとつの繭をつくりますが、ごくまれに2頭の蚕がひとつの繭をつくることがあります。そんな全体のわずか3%ほどの希少な繭を「玉繭」といい、そこから紡がれる糸が「玉糸」となり、さらにその糸で織り上げたものが「しけ絹」になります。

「玉糸は太さが不均一なので、ところどころに節が生まれて独特の風合いになるんです。原料の玉繭は、規格外の野菜みたいなもの。糸が節だらけだと上質な着物をつくれないから、昔は好んで使う人が少なかったみたいです」

工場内を案内してもらいながら絹について教えてくれたのは、松井機業6代目代表の松井紀子(まつい・のりこ)さん。城端で生まれ育ち、高校卒業後は東京の大学へ進学し、証券会社に勤めたのち2010年にUターンしました。3姉妹の末っ子ということもあり、当時家業を継ぐつもりはまったくなかったという紀子さん。それがあるとき、父・文一(ふみかず)さんと訪問した得意先での出来事が、運命を変えることになります。

「父に『おもしろい話が聞けるかもしれんから、紀子も行かんけ?』って誘われて、軽い気持ちで商談に同行したんです。すると、その会社の社長さんと父の“お蚕談義”がものすごくおもしろくって。蚕は5000年以上も人間に寄り添ってきた生き物だから、1匹、2匹じゃなくて、1頭、2頭って数えるんだとか、絹には保湿だけじゃなくて調湿・消臭機能があるとか。それから、人の肌に近いタンパク質でできているから、手術糸にも使われていたり、紫外線をカットする効果もあったりとか……。そういう話に、めっちゃすごいやん! ほんまに!? と、いちいち反応しながら聞いていました(笑)」

ものづくりの現場は身近だったものの、幼い頃は興味を持つことができなかったという紀子さん。それまで家業に抱いてきたイメージが、がらりと変わった瞬間でもありました。蚕と絹織物の魅力と可能性に魅せられた紀子さんは、今この仕事をやらなければ後悔するだろうと考え、富山に戻って家業を継ぐことを決意します。

すべては繭をつくるため。儚くも尊い、蚕の一生

絹の原料である玉糸(繭糸)は動物性天然繊維のなかで最も長く、たんぱく質を主成分としていることから、人の肌にもっとも近い繊維といわれています。繭の品種もさまざまで、玉繭はやや大きめの楕円形。

「養蚕農家さんに頼んだり、うちで育てたりしているのは、『玉小石(たまこいし)』という品種ですね。宮内庁で育てている『小石丸(こいしまる)』とのかけ合わせで、玉繭をつくりやすいといわれています。山型の藁でできた蔟(まぶし)を置いてあげるのも、玉繭をできやすくするためです。この藁蔟(わらまぶし)をつくる職人さんも南砺市ではいないと言われてしまいました。あるとき、資料館でたまたま出会ったおばあちゃんが昔つくっていた職人さんだったんです。ひとつつくるのに5時間以上もかかりました。技術と労力が必要なんですね」

蚕を育てるのは年に2回、時期は6月と9月。孵化した蚕は、幼虫期と呼ばれる1か月ほどのあいだに4回の脱皮を繰り返します。また、成虫になると口が退化し何も食べなくなるため、幼虫のあいだに一生ぶんの餌を食べるのだそうです。大きくなるにつれて食欲もどんどん増していくので、桑の葉の餌やりは欠かせません。

「赤ちゃんのときは、新芽のやわらかい部分を千切りにしてあげて、徐々に普通の葉っぱに慣らしていくんですけど、これが離乳食をあげる感覚に近いんですよね。みんな一生懸命食べてくれるからうれしいし、かわいいなあって眺めています。私、最初は虫が苦手だったんですけど、ちっちゃい卵が孵るところから育てていると、子どもの成長を見守っているのと同じような気持ちになるんです。本当は1頭ずつ名前をつけたいぐらいなんですけど、さすがに見分けがつかないので断念しました(笑)」

蚕の一生は2か月弱ほどと短く、絹織物とは、たくさんの蚕の命をいただくことで初めてできるもの。だからこそ紀子さんは、敬意を込めて「お蚕さん」と呼びます。

「絹ができるまでの話は知っていたものの、我が子のように慈しんで育てたお蚕さんの命を自分の手で奪ってしまうという事実をなかなか受け入れられなくて……。初めのうちは正直、壁にぶち当たっていました。ただ、野菜でも植物でも全部が命なんだと思うと、命あるものすべてに感謝しようという思いに変わりました」

できあがった糸は、今までに見たことがないような美しい輝きを放ち、命そのものの輝きが宿っているようでもありました。そこから紀子さんは、絹の機能を通して精神的な豊かさや健康につながるようなものを提供していきたいと徐々に考えるように。そんな思いで〈JOHANAS(ヨハナス)〉というオリジナルブランドも手がけています。

かつての「お蚕さん」文化を今に紡ぎ、復活させたい

「敷地内にある畑では、お蚕さんが食べる桑のほかに藍も育てています。いずれは織物の染料や薬品などを、なるべく天然由来のものにしたいと思っています。そのほかにも、ここでは野菜も育てていますし、いろんな生き物たちがいるので、子どもたちにとっての遊び場であり、自然を学べる場になればいいなあと考えています」

畑は、パーマカルチャーへの知識が深く、堆肥会社に勤めた経験のある紀子さんの夫・渉さんが担当。ふたりの出会いは桑を育てるための畑の土づくりがきっかけでした。

「南砺市には昔から、多くの伝統産業がありました。福光には麻織物、福野には綿織物がありました。そのなかで唯一、かろうじて残っているのが城端の絹織物。南砺市の田中幹夫市長はこうした伝統産業を復活させるために『南砺市エコビレッジ構想』というプロジェクトを推進されていて、私が6代目の見習いをしているころから応援してくれました」

松井機業では、糸は基本的にタイやブラジルから輸入していますが、かつては五箇山の生糸をタテ糸に、福光町(現・南砺市福光)の生糸をヨコ糸に使用していました。いずれは南砺市に養蚕文化を復活させたいとの思いから、2016年からは工場の一角に養蚕室をつくり、卵を孵化させるところから育てています。

「ブラジルの工場を視察したときに、高齢化が進んでいるという話を聞きました。お蚕さんを育ててくれる人がいなくなったら、私たちは何もできなくなってしまいます。だから今のうちに蚕を育てるところからやってみたいと思ったのがきっかけです。それに私たちの目標は、南砺市産の絹をつくること。地産地消じゃないけれど、食べものと一緒で身に着けるものにも同じことがいえると思っています」

「私自身、お蚕さんを飼うようになってから、あらゆる価値観が変わりました。前職は金融業で、お金がないと生きていけない、お金が第一だと思い続けて都会でずっと暮らしてきました。それが富山に戻ってきたら、水と土がないと何もできないことを思い知ったんです。それにお蚕さんの餌である桑の木に農薬を使ったら、お蚕さんは死んでしまいます。農薬に向き不向きがあることもわかりました」

絹織物がもっと普及して、みんなが蚕や桑の木への意識を持ち始めたら、自然や環境に対する考えとか、社会全体のいろんな意識も変わっていく、そんな作用もありそうです。また、紀子さんいわく、養蚕や蚕という存在は、サーキュラーエコノミーのお手本でもあるといいます。

「繭は絹織物になるし、蛹は魚の餌になるし、糞でさえも蚕紗(さんしゃ)といって、人間の薬になったりする。なにひとつ無駄がないんです。製造工程でも化学的なものを使わないようにできれば、堆肥として畑に戻すこともできるようになりますし、水も下水でなくそのまま川に流せるようにできたらいいですよね。まだまだできることはあるし、やりたいことだらけなんです」

これからは、絹の機能性を広く伝えたり、絹織物の世界観をまるごと表現したりできるような拠点をつくってみたいとも話す紀子さん。しけ絹の壁紙の空間で過ごしながら、絹のベッドリネンやルームウエアに身を包み、心身ともにすこやかになれるような体験を提供したいのだそうです。

「私たちは、機屋としての歴史と伝統を守りながらものづくりを続けていく一方で、これからの時代は物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさへの価値を見出すことの必要性も強く感じています。

城端に唯一残る機屋として今も続けさせてもらえていることに感謝しながら、多くの人たちにお蚕さんと絹織物を知っていただけるような機会をつくっていけたらと思っています」

credit text:井上春香 photo:利波由紀子

Recommended Articles

富山県公式サイトの注目記事

Recommended

Articles

富山県公式サイトの注目記事

Next feature article

次に読みたい記事